Im Südtiroler Eisacktal gibt es viel zu zu erkunden. Beispielsweise die Altstädte von Brixen und Klausen. Denkmäler kirchlicher Macht sind Kloster Neustift und Kloster Säben. Burgen-Fans werden die Trostburg, Runkelstein und Rodenegg faszinieren. Fotos: M. Hoffmann, Wikipedia, M. Süßen, D. Krieger.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Brixen: Prächtige Bischofsstadt und kaiserliche Reisestation

- 2 Brixen: Kloster Neustift – Kunstzentrum der Augustiner Chorherren

- 3 Mühlbacher Klause: Mittelalterliche Zollstation bei Brixen

- 4 Burg Rodenegg: Europas älteste romanische Fresken

- 5 Bozen: Burg Runkelstein – Größter Freskenzyklus des Mittelalters

- 6 Klausen: Historisches Künstlerstädtchen im Eisacktal

- 7 Tiroler Akropolis: Der Heilige Berg von Säben

- 8 Gufidaun: Mittelalterliches Bergdorf bei Klausen

- 9 Trostburg bei Waidbruck: Heimat von Oswald von Wolkenstein

- 10 Lajener Ried: Heimat von Walther von der Vogelweide?

- 11 Buch-Tipps: Südtirol – Unsere 10 schönsten Ausflüge um Brixen im Eisacktal

- 12 Website-Tipps: Südtirol – Unsere 10 schönsten Ausflüge um Brixen im Eisacktal

- 13 Pinne unsere Tipps im Südtiroler Eisacktal auf Pinterest

- 14 Mehr Lesefutter? Hier entlang!

Das Eisacktal zwischen Brixen und Bozen bietet vielfältige alpine Kulturlandschaften mit mildem Klima. Im Reisebericht Südtirol: Unsere 10 schönsten Ausflüge um Brixen im Eisacktal haben wir Ideen für wunderbare Urlaubstage zusammengestellt. Denn Natur plus Kultur sind Balsam für die Seele.

Das Eisacktal (Valle Isarco) in den Alpen ist eines der Haupttäler von Südtirol. Mit dem Brenner ist es seit Jahrtausenden das Tor in den Süden und wichtigste Verbindung zwischen Mitteleuropa und Italien.

Jenseits unzähliger Wandermöglichkeiten bietet das Eisacktal: Burgen & Schlösser, Klöster & Kirchen, Städte & Bergdörfer, Ansitze & Bergbauernhöfe, Museen & Ausstellungen, Weingüter & Märkte.

Als Gebirgsregion steht Südtirol unter dem Einfluss der Traditionen Nord- und Südeuropas. Gleichzeitig ist es die nördlichste Provinz von Italien und das südlichste Gebiet des deutschen Sprachraums.

Klausen: Auf Entdeckungstour in den mittelalterlichen Gassen um die Pfarrkirche St. Andreas. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Den Reisenden erwartet im Süden der Alpen eine außergewöhnliche Mischung alpiner und mediterraner Landschaftsbilder.

Die bewegte Geschichte als Durchzugsgebiet hat dem Land bedeutende Kunstwerke beschert. Nur wenige Regionen in Europa verfügen über eine derartige Dichte an Kunstdenkmälern wie Südtirol.

Zum Überqueren der Alpen nutzten das Eisacktal einst Steinzeitjäger und in der Antike die Römer. Es folgten Langobarden und Bajuwaren, Kaiser und Könige, Pilger und Kreuzfahrer, Künstler und Baumeister, Händler und Kriegsheere.

Eilig bewegen sich heute Durchreisende auf den Verkehrstrassen des Alpentals Richtung Süden. Doch historische Sehenswürdigkeiten, unvergessliche Entdeckungen und einzigartige Erlebnisse finden sich auch im Eisacktal.

Das Gebiet zwischen Brixen und Bozen in der Ferienregion Eisacktal ist ideal für einen entspannten Familienurlaub, für Naturliebhaber, Wanderer, Gourmets, Fotografen oder Kunst- und Kulturbegeisterte.

Italien beginnt im weiten Talkessel des Brixener Beckens mit seinem fast mediterranen Klima. Die ehrwürdige Bischofsstadt Brixen ist der Hauptort im Eisacktal und drittgrößte Stadt von Südtirol.

Es hatte die Natur hier ein Gesicht, groß und schön, aber voller melancholischer Einsamkeit, fast schauerlich. Es war so schön und einzig großartig, dass ich mich setzen musste, von diesem Anblick ganz hingenommen, und nur die würzige, kräftige Luft einsog – aber wer hätte da zeichnen können!“

Adrian Ludwig Richter (1803 – 1884), Maler, bei seiner ersten Wanderung in Tirol 1820.

An den Berghängen um Brixen wachsen Weinreben und auf dem Talboden dehnen sich Obstbaum-Plantagen aus. Wichtigste Eisacktaler Produkte sind Äpfel, Zwetschgen, Speck, Wein, Käse, Kastanien.

An den Flanken des Eisacktals liegen reizvolle Mittelgebirgslandschaften. Nur von diesen Höhenlagen sind die Hochgebirgsregionen der Dolomiten im Westen und der Sarntaler Alpen im Osten sichtbar.

Die Eisacktaler Ausflüge sind wir von unserem Standort im Villnösstal angefahren. Die Mischung zwischen Dolomiten-Wanderungen und kulturellen Sehenswürdigkeiten ergaben grandiose Urlaubswochen.

Die Trostburg ist die absolute Hauptattraktion im mittleren Eisacktal bei Waidbruck. Die Burg war Heimat des Minnesängers Oswald von Wolkenstein (um 1377 – 1445). Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Lest dazu Südtirol: Dolomitental Villnöss – Unsere 8 schönsten Bergtouren. Die Dolomiten zählen zu den faszinierendsten Gebirgslandschaften der Welt. Im Reisebericht liefern wir Inspirationen für einen perfekten Bergurlaub. Die Wanderungen im Naturpark Puez-Geisler führen durch alpine Landschaften mit Almwiesen und Lärchenwäldern bis in die Nähe der zerklüfteten Dolomitengipfel.

WERBUNG

Brixen: Prächtige Bischofsstadt und kaiserliche Reisestation

Blick auf den Dom von Brixen, sein Vorgängerbau datiert auf das 10. Jhd. (links). Die mittelalterlichen Laubengassen sind Treffpunkt zum Einkaufen und Genießen. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Lokales Wirtschaftszentrum im nördlichen Eisacktal ist Brixen (Bressanone) mit über 20.000 Einwohnern. Die Stadt liegt etwa vierzig Kilometer südlich vom Brenner-Pass an den Flüssen Eisack und Rienz.

Die historische Altstadt von Brixen zeigt das beste was Südtirol zu bieten hat. Zwar liegt alles eng beieinander, doch sollte man sich Zeit lassen um das intakte Ensemble auf sich wirken zu lassen.

Das betriebsame weltliche Viertel mit mittelalterlichen Bürgerhäusern, Laubengassen und Pfarrkirche St. Michael unterscheidet sich vom klerikalen Bereich mit Dom, Kreuzgang und Hofburg.

Beide Stadtteile bilden zusammen eine der schönsten und besterhaltenen Stadtzentren in Südtirol. Es gibt viel zu entdecken: Enge Gassen, ehrwürdige Stadttore, urige Gasthöfe und verwinkelte Plätze.

Der Domkreuzgang von Brixen zählt zu den bedeutendsten Kunstdenkmälern in Südtirol. Fünfzehn seiner zwanzig Arkadenbögen sind mit farbenprächtigen Fresken aus Zeit der Gotik bemalt.

Um 1200 wurde der Kreuzgang erbaut und erhielt seine Doppelsäulen. Im 14. Jhd. entstanden die Kreuzgratgewölbe und die ältesten Fresken. Die jüngsten Malereien datieren auf Ende des 15. Jhds.

Oswald von Wolkenstein (um 1377 – 1445) ließ vor seiner Pilgerreise nach Jerusalem 1408 von sich einen Gedenkstein als Kreuzritter anfertigen. Die Steintafel befindet sich im Alten Friedhof des Doms.

Der romanische Kreuzgang in Brixen mit den Domtürmen und der Frauenkirche (links). Die Arkadenbögen wurden mit prächtigen gotischen Fresken bemalt. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Geschichte von Brixen

Auf dem Hofburgplatz steht die Triumphsäule mit Osterlamm, dem Stadtwappen von Brixen. Dahinter die prunkvolle Fassade der bischöflichen Hofburg. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Brixen entstand an der Mündung der Flüsse Eisack und Rienz. Der älteste Stadtteil ist Stufels am Mündungszwickel gegenüber der Altstadt. Funde aus der Jungsteinzeit belegen dort eine Besiedlung.

Die Römer unterhielten in Stufels an der Via Claudia Augusta eine Mansio. Ab dem 6. Jhd. wurde das Südtiroler Gebiet von Bajuwaren besiedelt und gehörte zum Stammesherzogtum Baiern.

Erster schriftlicher Nachweis von Brixen ist eine Schenkungsurkunde des Karolingerkönigs Ludwig IV. das Kind (893 – 911) vom 13. September 901, in der das Bistum Säben bedacht wurde.

Portrait Kaiser Konrad II. (990 – 1039). Datierung: um 1130. Chronica Ekehardi Uraugiensis, Cod. lat. 295, fol. 81v. von Ekkehard von Aura. Foto: Wikipedia

Dabei wurde der reich ausgestattete Meierhof Prichsna von König Ludwig IV. dem Bischof von Säben übergeben. Der Bischofssitz befand sich damals noch auf dem Säbener Berg über Klausen.

Um 990 wurde der Bischofssitz von Säben nach Prichsna verlegt. Der frühromanische Dom war zu dieser Zeit fast vollendet. Danach wurde die Residenzstadt um den Meierhof ausgebaut und befestigt.

Als sich 1027 König Konrad II. (990 – 1039) auf dem Weg zur Kaiserkrönung nach Rom befand, brach im Ostfrankenreich eine Verschwörung gegen ihn aus. Dies gefährdete auch seine spätere Rückreise über den Brenner.

Am 26. März 1027 wurde Konrad II. von Papst Johannes XIX. zum Kaiser gekrönt. Ende Mai 1027 hielt der Kaiser mit Gefolge sich in Brixen auf. Um den Alpenübergang dauerhaft abzusichern, übertrug er den Bischöfen von Brixen und Trient mehrere Grafschaften.

Damit ermöglichte der Kaiser die weltliche Herrschaft der Bischöfe im Inn-, Eisack- und Pustertal. Im 12. Jhd. erhielten sie Zoll- und Münzrechte. Bis 1803 blieben die Brixener Fürstbischöfe an der Macht.

Mediterranes Flair im Herrengarten (auch Hofgarten) von Brixen. Bis Anfang der 1990er-Jahre war der Renaissancegarten nur Mitgliedern des Klerus zugänglich. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Fünf Sehenswürdigkeiten in Brixen

Parken: Zentralparkhaus, Dantestraße 13, 39042 Brixen, Italien. GPS-Koordinaten: 46.716060, 11.652163

Einkehr-Tipp: Restaurant „Der Traubenwirt“, Brixen

Der Traubenwirt in der Altstadt von Brixen ist in einem Tiroler Stadthaus von 1444 mit Holzbänken, Bögen und Granitsäulen untergebracht. Schon seit Anfang des 19. Jhds. ist das Gebäude ein Gasthaus.

Mittags werden im Gourmetrestaurant mit Innenhof leichte Gerichte angeboten. Abends lockt ein Menü. Ausgezeichnete Küche und Weinauswahl. Preisbeispiel: Südtiroler Schlutzkrapfen 13,90 Euro.

Adresse: Der Traubenwirt, Kleine Lauben 9, 39042 Brixen, Italien. Website: www.traubenwirt.it

WERBUNG

Brixen: Kloster Neustift – Kunstzentrum der Augustiner Chorherren

Kloster Neustift bei Brixen ist eines der bedeutendsten Südtiroler Architektur-Ensembles. Baustile aus den Epochen der Romanik, Gotik, Barock, Rokoko bis zum Klassizismus belegen die 800-jährige Geschichte des Augustiner Chorherrnstifts. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Drei Kilometer nördlich von Brixen liegt Kloster Neustift. Den Besucher erwartet eines der wichtigsten und größten Klöster Tirols mit Stiftskirche, Kreuzgang, Gemäldegalerie, Bibliothekssaal und Klostergarten.

Das Augustiner-Chorherrenstift wurde 1142 von Bischof Hartmann von Brixen (1090/1091 – 1164) gegründet. Nach einem Brand 1190 musste eine neue dreischiffige Stiftskirche erbaut werden.

Kaiser Sigismund von Luxemburg (1368 – 1437) ernannte 1434 auf dem Ulmer Reichstag Oswald von Wolkenstein (um 1377 – 1445) zum Executor (Vollstreckungsbeamter, Schirmherr) von Neustift.

Als Oswald 1445 starb wurde er in der Stiftkirche von Neustift bestattet. Die Originalbeschriftung des heute verschollenen Grabsteins lautete: [Oswald] von Wolkenstein, gest. 1445, Minnesänger.

In der Gotik des 14. Jhds. wurde der Kreuzgang mit Fresken im Linearstil geschmückt. Die romanische Stiftskirche erhielt einen gotischen Hochchor mit Nebenaltären. Im 18. Jhd. wurde sie barockisiert.

Um Neustift vor der drohenden Gefahr durch osmanische Truppen zu schützen, wurde im 15. Jhd. die weitläufige Klosteranlage mit Ringmauern, Schießscharten, Türmen und Gräben ausgestattet.

Erster Eindruck von Neustift ist daher eher der einer Festung. Neben dem Eingangstor erhebt sich die Rotunde der romanischen Michaelskapelle (auch Engelsburg) mit Zinnen, Turm und Schießscharten.

Den Stiftshof in Kloster Neustift dominiert der romanische Turm von 1190. In der Platzmitte steht ein achteckiger Brunnen aus dem 16. Jhd. mit bemaltem Dachfries. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Im Stiftshof steht ein achteckiger Brunnen des 16. Jhds. Sein Dachfries aus dem 17. Jhd. zeigt Malereien mit den Sieben Weltwundern. Als „Achtes Wunder“ ist Neustift vor den Barock-Umbauten abgebildet.

Auf die wirtschaftliche Bedeutung weisen die ehemalige Mühle (heute Stiftskeller) und die Weinkellerei hin. Die Augustiner Chorherren betreiben eine der ältesten noch aktiven Weinkellereien der Welt.

Um Neustift liegt das nördlichste Weinbaugebiet Südtirols. Dort werden jährlich 600.000 Flaschen Weiß- und Rotwein abgefüllt, u. a. werden Sylvaner, Müller-Thurgau, Riesling, Sauvignon, Kerner angebaut.

Eine Sehenswürdigkeit ist der Bibliothekssaal, ein Rokokosaal aus dem 18. Jhd. Dort lagern mittelalterliche Handschriften. Der wunderschöne barocke Stiftsgarten ist mit einer Führung zugänglich.

Im Zuge der Säkularisation unter Napoleon wurde Kloster Neustift im Jahr 1807 aufgehoben. Jedoch bereits 1816 wurden seine Rechte und Besitzungen wieder eingesetzt.

Der Konvent von Kloster Neustift nimmt seine ursprünglichen Aufgaben bis heute wahr. Der Betrieb bietet: Weinkellerei, Stiftskeller, Klosterladen, Tourismus- und Ökozentrum, Bildungshaus, Schülerheim.

Empfehlenswert ist ein Abstecher entlang der Klostermauern. Von der Michaelskapelle führt der Weg an Toren, Garten und Kirche vorbei. Schöne Ausblicke bieten sich von der Alten Pustertaler Str. im Osten.

Die Michaelskapelle am Eingang von Kloster Neustift wird meist „Engelsburg“ genannt. Der romanische Rundbau des 12. Jhds. war Andachtsort für Reisende und Pilger. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Fünf Sehenswürdigkeiten in Kloster Neustift

Der barocke Stiftsgarten von Kloster Neustift bei Brixen in Südtirol mit Brunnen und blühenden Beeten wurde von 2001 bis 2004 restauriert. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

- Michaelskapelle: Auch „Engelsburg“ genannt. Romanischer Rundbau aus dem 12. Jhd.

- Achteckiges Brunnenhaus im Stiftshof: 16. Jhd., Malereien „Sieben Weltwunder“, 17. Jhd.

- Stiftskirche „Unsere Lieben Frau“: Langhaus und Turm 12. Jhd. romanisch. Chor gotisch.

- Kreuzgang: Erbaut um 1200. Kreuzrippengewölbe, 14. Jhd. Fresken spätgotisch, 15. Jhd.

- Stiftsmuseum & Bibliothek: Wertvolle Tafelbilder und Altäre. Bibliothek im Rokokosaal, 18. Jhd. mit über 90.000 Manuskripten, Büchern und Karten.

Adresse, Öffnungszeiten, Eintritt: Kloster Neustift

Adresse: Augustiner Chorherrenstift Neustift, Stiftstraße 1, 39040 Neustift/Vahrn, Italien.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 17 Uhr. Sonn- und Feiertage geschlossen. Stiftsführungen oder Weinberg-Führungen mit Verkostung nach Voranmeldung. Wiedereröffnung: 20. Mai 2021.

Eintritt: Erwachsene ohne Führung, 10 Euro (Stiftskirche, Kreuzgang, Museum, Bibliothek). Kinder 6 bis 17 Jahre, 4 Euro. Studenten, 5 Euro. Sommerticket inkl. Museum und Barockgarten ohne Führung, 12 Euro. Website: www.kloster-neustift.it

Einkehr-Tipp: Stiftskeller, Kloster Neustift

Der Stiftskeller in Kloster Neustift ist in der ehemaligen Mühle untergebracht. Dort werden alle Klosterprodukte zur Verkostung angeboten: Wein, Schnaps, Apfel- und Holunderblütensaft, Kräutertee.

Es werden typische Südtiroler Jausen serviert: Speck und Kaminwurzen, verschiedene Käse- und Brotsorten, Salatteller, Suppen. Dazu Kaffee und Kuchen mit Apfelstrudel, Torten, Obstschnitten.

Adresse: Siehe oben. Öffnungszeiten: Montag – Samstag, 10 – 18 Uhr. Wiedereröffnung: Ende April 2021.

WERBUNG

Mühlbacher Klause: Mittelalterliche Zollstation bei Brixen

Die Mühlbacher Klause ist eine mittelalterliche Zollstation und Festung aus dem 15. Jhd. im Norden des Eisacktals. Hier lag die Grenze zwischen Tirol und dem Pustertal. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Die Mühlbacher Klause (Chiusa di Rio di Pusteria) war eine befestigte mittelalterliche Zollstation, Straßensperre und Festung am Übergang vom Eisacktal ins Pustertal. Sie liegt 15 km nördlich von Brixen.

Portrait Herzog Sigismund von Tirol, der Münzreiche (1427 – 1496). Gemäldedatierung: 1465/1470. Foto: Wikipedia

Die Sperranlage befindet sich am Westufer der Rienz. Das Mühlbacher Tor liegt im Süden und das Vintler Tor im Norden der Anlage. Hier lag die Grenze zwischen den Grafschaften Tirol und Görz im Pustertal.

Die Neue Klause entstand südöstlich der Haslacher Klause von 1269 und erhielt ihren Namen vom Dorf Mühlbach. Erzherzog Sigismund von Tirol, der Münzreiche (1427 – 1496) ließ sie 1460 erbauen.

Die Landstraße führte durch den Innenhof der Zollstation. Dort musste jeder Reisende Wegzoll (Maut) bezahlen. Die Klause war unumgehbar, da sich eine Sperrmauer den Berghang hinauf zog.

Wer kein Geld hatte, musste Mühlbacher Pfefferzoll bezahlen, ein Teil der transportieren Waren ging an die Zöllner. Bis heute liegt die Anlage an der Staatsstraße SS49, bis 1998 führte der Verkehr hindurch.

An einem bemalten Bildstock vorbei kamen Händler und Reisende entlang der Landstraße zum Torturm und in die Zollstation. Hier musste Wegzoll bezahlt werden. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Das Römische Reich unterhielt seit dem 1. Jhd. v. Chr. in der Talenge eine Straßensperre. Dort wurde die Römerstraße Via Julia Augusta, die von der Provinz Noricum nach Rätien führte, kontrolliert.

Im Tiroler Freiheitskampf verschanzten sich hunderte aufständischer Bauern in der Festung an der Rienz. Sie lieferten sich tagelang mit französischen Soldaten ein sinnloses und blutiges Gefecht.

Die Zollanlage gliedert sich in zwei Teile. Der obere Abschnitt war befestigt. Ein Rundturm blieb erhalten, der zweite wurde beim Gleisbau zerstört. Restaurierungen fanden von 1978 bis 2005 statt.

Der untere Bereich war einst bewohnt und bewirtschaftet. Im Parterre lag das Zollgebäude mit Schmiede und Ställen. Im Kaiserturm hielt sich Kaiser Maximilian I. (1459 -1519) während der Jagd auf.

Die Dreifaltigkeits-Kapelle von 1472 und der Zahlstein (heute im Museum) liegen an der Straße durch die Klause. Seit den Freiheitskriegen ist die Zollstation eine stark beschädigte Ruine.

Der wehrhafte Charakter im Norden der Grenzfestung Mühlbacher Klause beeindruckt am Vintler Tor mit eineinhalb Meter starken Mauern. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

GPS-Koordinaten, Mühlbacher Klause: 46.811930, 11.684608

Adresse, Öffnungszeiten, Eintritt: Mühlbacher Klause

Adresse: Mühlbacher Klause, Pustertaler Straße, Strada Statale 49 della Pusteria, 39037 Mühlbach, Italien. Öffnungszeiten: Teilbereiche jederzeit frei zugänglich. Führungen mit kleinem Museum nach Voranmeldung über den Verein Mühlbacher Klause oder im Tourismusbüro Gitschberg-Jochtal. Hinweis: Die Mühlbacher Klause lässt sich mit einem Besuch von Burg Rodenegg verbinden (Entfernung 4 Kilometer). Eintritt: Freiwillige Spende. Website: www.muehlbacherklause.it

Einkehr-Tipp: Pizzeria Mühlbacher Klause, Mühlbach

Die Pizzeria Mühlbacher Klause im Dorfzentrum von Mühlbach bietet traditionelle Südtiroler und italienische Küche. Ausgezeichnete Holzofen-Pizza. Jeweils am Freitag werden Fischgerichte serviert. Freundlicher Service, günstige Preise, z. B. Margherita 6,20 Euro, Frutti di Mare 12,30 Euro.

Adresse: Pizzeria Mühlbacher Klause, Meransner Straße, 8, 39037 Mühlbach, Italien. Parkplätze an der Pizzeria. Website: www.facebook.com/MuehlbacherKlause

WERBUNG

Burg Rodenegg: Europas älteste romanische Fresken

Nach dem Überqueren der Brücke über den Graben wird das schmale Tor von Burg Rodenegg erreicht. Von hier lässt sich die Länge der Festung mit über zweihundert Metern nur erahnen. Links im Bild die Vordere Bastei, rechts der Veitsturm. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

In Burg Rodenegg (Castello di Rodengo) befindet sich der älteste profane Freskenzyklus der Romanik. Gründer der Anlage um 1140 war Friedrich I. von Rodank, ein Ministeriale des Bischofs von Brixen.

Diese erste Burg bestand nur aus Wohnturm und Palas. Arnold II. von Rodank, der Sohn Friedrichs, war Kunstmäzen von Kloster Neustift und beauftragte auf Rodenegg die Iwein-Fresken von 1220/30.

In ritterlich-höfischer Malerei wurden in zwölf Szenen die Abenteuer des Ritters Iwein abgebildet. Vorlage der Fresken war das Versepos „Iwein“ von Hartmann von Aue (um 1160/70 – um 1210/20).

Das mittelhochdeutsche Werk von Hartmann von Aue entstand um 1200. Die Heldenfigur im Epos war Iwein, einer der zwölf Ritter der Tafelrunde am Hof des legendären König Artus in Britannien.

Die Quelle des „Iwein“ von Hartmann von Aue war das altfranzösische Werk „Yvain ou Le Chevalier au lion“ von Chrétien de Troyes (um 1140 – um 1190) das zwischen 1177 oder 1185/ 88 entstanden war.

Die Entstehung dieser ältesten romanischen Profangemälde Europas, in der Trinkhalle des Palas von Burg Rodenegg, ist sicherlich einer engen Verbindung zur Brixener Romanik zuzuschreiben.

Künstler der Rodenegger Fresken war wohl der Hofmaler Hugo von Bischof Konrad von Rodank (1140 – 1216) in Brixen, dem Cousin von Arnold II. Die Aufdeckung der Fresken 1972/73 war eine Sensation.

Arnold II. von Rodank beauftragte 1220/30 in der repräsentativen Trinkhalle auf Burg Rodenegg die Iwein-Fresken. Sie zeigen Abenteuer des Helden Iwein, einem der zwölf Ritter der Tafelrunde am Hof des legendären König Artus in Britannien. Foto: www.facebook.com/SchlossRodenegg

Burg Rodenegg ist über zweihundert Meter lang. Die Anlage mit Bastionen, Vorburg, Hof und Wohnturm liegt steil über der Rienzschlucht. Das Ministerialengeschlecht von Rodank starb um 1300 aus.

Danach fiel Rodenegg unter landesfürstliche Verwaltung. Ab 1460 wurde Oswald II. von Wolkenstein (um 1377 – 1445) zum Pfleger (Verantwortlicher für Verwaltung und Verteidigung) ernannt.

Dieser berühmte Minnesänger, Lyriker, Politiker und Edelmann war Gründer der Adelslinie Wolkenstein-Rodenegg. 1491 schenkte Kaiser Maximilian I. (1459 – 1519) die Burg Veit I. von Wolkenstein.

Seine Nachfahren Veit II. und Christoph I. von Wolkenstein-Rodenegg bauten die Burg zu einem prächtigen Schloss aus. Die Burgkapelle wurde 1582 geweiht. Im Jahr 1694 Brandzerstörungen.

Wiederaufbau und Restaurierungen der Schlossanlage folgten. Danach wechseln zweimal die Burgbesitzer. 1897 kaufte Arthur Graf von Wolkenstein (1837 – 1907) Burg Rodenegg zurück.

Die Nachkommen von Arthur sind bis heute die Besitzer von Rodenegg. Teile der Anlage werden von ihnen bewohnt. Im Burgmuseum ist ein Großteil der Möbel aus der Zeit der Spätrenaissance ausgestellt.

Burg Rodenegg zählt zu den größten und wichtigsten Südtiroler Burgen. Sehenswürdigkeit von europäischer Bedeutung sind die wertvollen Iwein-Fresken von 1220/30. Dem ältesten profanen Freskenzyklus der Romanik. Foto: www.facebook.com/SchlossRodenegg

GPS-Koordinaten, Schloss Rodenegg: 46.773874, 11.688136

Adresse, Öffnungszeiten, Eintritt: Burg Rodenegg

Adresse: Schloss Rodenegg, Vill 1, 39039 Rodeneck, Italien. Öffnungszeiten: Besichtigung nur mit Führungen von Sonntag bis Freitag um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr. Juli und August zusätzliche Führung um 16 Uhr. Samstag Ruhetag. Wiedereröffnung: 6. Juni 2021. In der Führung werden Vorburg, Iwain-Fresken, Alte Kapelle, Michaelskapelle, Innenhof, Schlossküche, Waffenkammer, Garten und Brunnen gezeigt. Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder von 6 bis 10 Jahren 3 Euro. Jugendliche von 10 bis 18 Jahren 4 Euro. Gruppen ab 15 Personen jeweils 6 Euro. Website: www.rodenegg.it

Einkehr-Tipp: Gasthof „Zum Löwen“, Vill

Der Gasthof „Zum Löwen“ in Vill liegt nur rund zweihundert Meter von Burg Rodenegg entfernt. Eine Einkehr im gemütlichen Gastraum oder im Biergarten ist ausgesprochen empfehlenswert.

Die Karte bietet hochwertige Gerichte mit guter Südtiroler und italienische Küche. Speisen und Getränke zu vernünftigen Preisen. Beispiele: Wildgulasch, Spinat-Knödel. Großer Parkplatz am Haus.

Adresse: Gasthof „Zum Löwen“, Vill 2, 39037 Rodeneck, Italien. Website: www.hotel-loewen.it

WERBUNG

Bozen: Burg Runkelstein – Größter Freskenzyklus des Mittelalters

Burg Runkelstein liegt nördlich von Bozen und beherbergt den größten profanen Freskenzyklus des Mittelalters. Der Blick auf die Burg zeigt ihre Zugangsseite. Foto: Wikipedia, Mattes

Burg Runkelstein (Castel Roncolo) nahe Bozen liegt in spektakulärer Lage über der Talfer am Eingang in die Sarntaler Schlucht. Die Burg beherbergt den größten profanen Freskenzyklus des Mittelalters.

Die romanische Burg erbauten ab 1237 Friedrich und Beral von Wangen auf dem steilen Felsen „Runchenstayn“. Von dieser Bezeichnung leitete sich der spätere Name Runkelstein ab.

Die Anlage besteht aus einer Hochburg mit Innenhof und offenen Hallen, Vorburg und Zinnenmauern. Anders als andere Südtiroler Burgen blieb in Runkelstein der mittelalterliche Charakter gut erhalten.

1385 kaufte der reiche Bozener Kaufmann Niklaus Vintler (um 1345 – 1413) mit seinem Bruder Franz die Burganlage. Die Brüder ließen gotische Freskenzyklen anbringen. Die „Bilderburg“ war erschaffen. Nach dem Erwerb der Burg nannten sie sich Freiherren Vintler von Runkelstein.

Nachdem wir die Brücke über den Halsgraben von Burg Runkelstein überquert haben erreichen wir das Haupttor (links). Die Innenräume des Sommerhauses, mit Bogenhalle und Galerie, wurden um 1400 mit Freskenszenen aus „Tristan und Isolde“ ausgemalt. Fotos: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Repräsentative Hauptgebäude einer Burg mit Wohnräumen und Saal wurden Palas genannt. Runkelstein besitzt zwei Palasse. Die Burgkapelle beim Ost-Palas wurde ebenfalls freskiert.

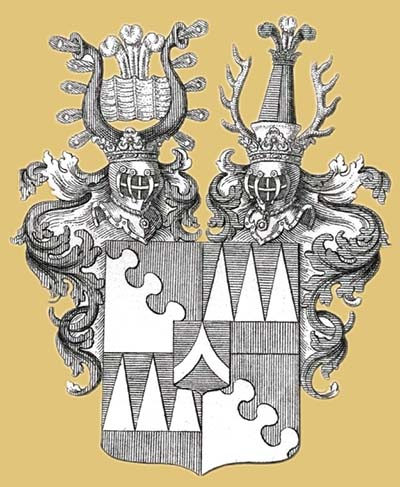

Das Fresko im Badestube von Runkelstein zeigt die Bozener Kaufleute Niklaus und Franz Vintler mit ihrem Wappen. Die Brüder ließen die „Bilderburg“ gestalten. Datierung: um 1390. Foto: M. Hoffmann

Der West-Palas zeigt in fünf Räumen Malereien von 1390 mit Szenen aus der ritterlichen und höfischen Gesellschaftskultur.

Faszinierend sind die Fresken im Turniersaal und Badestube. Die beiden Kaufleute Niklaus und Franz Vintler sind mit ihrem Wappen in der Badestube abgebildet.

Die Freiherren Vintler von Runkelstein ließen um 1390 das Sommerhaus erbauen. Um 1400 wurden die Malereien mit Szenen aus „Tristan und Isolde“ von Gottfried von Straßburg († um 1210) dort angebracht.

Im Sommerhaus ist eine der ältesten Darstellungen der Tafelrunde um König Artus erhalten geblieben. Die literarischen Motive wurden in Terra Verde-Technik (Grünmalerei) ausgeführt.

Die Fresken von Schloss Runkelstein zeigen detailliert die Lebenswelten des 14. Jhds. wie Mode, Jagd oder Ritterturniere. Die Malereien sind einzigartige kunsthistorische Raritäten und unschätzbar wertvoll.

Am kurzen, aber steilen Aufstieg passieren wir Pflasterungen und Mauern des 13./14. Jhds. Im Jahr 1833 besuchte König Ludwig I. von Bayern (1786 -1868) die Burg und trug sich ins erhaltene Gästebuch ein.

Der Turniersaal von Burg Runkelstein liegt im dritten Obergeschoss des West-Palas. Das Fresko zeigt eine vornehme Gesellschaft in wertvollen Gewändern beim Reigentanz. Foto: Wikipedia, DKrieger

GPS-Koordinaten, Schloss Runkelstein: 46.517636, 11.358855

Adresse, Öffnungszeiten, Eintritt: Schloss Runkelstein

Adresse: Schloss Runkelstein, Sillweg 15, 39100 Bozen, Italien. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Montag Ruhetag. Wiedereröffnung: 4. Mai 2021. Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Familie (2 Erwachsene, 2 Kinder unter 14) 16 Euro. Schüler 2,50 Euro. Studenten, Senioren ab 65 Jahre, Menschen mit Behinderung und Gruppen ab 10 Personen 5.50 Euro. Zuschlag für eine Führung, pro Person 2,70 Euro. Hinweise: Vom Parkplatz unter Burg Runkelstein sind es etwa zehn Minuten steiler Aufstieg zur Burg. In den Innenräumen ist Fotografieren und Filmen untersagt. Website: www.runkelstein.info

Einkehr-Tipp: Burgschänke Runkelstein, Osteria Castel Roncolo

Die Burgschänke auf Runkelstein bietet schattige Terrassenplätze im Innenhof oder im historischen Burgkeller. Traditionelle Südtiroler Küche mit Schlutzkrapfen, Speckbrettl, Gulasch mit Knödel.

Adresse: Im Innenhof von Schloss Runkelstein, siehe oben.

Fünf Sehenswürdigkeiten in Bozen

- Bozner Altstadt: Waltherplatz, Obstmarkt, Laubengassen und Schloss Maretsch (13. Jhd.).

- Dom Maria Himmelfahrt: 12. Jhd. mit romanischem Löwenportal und Domschatz.

- Dominikanerkirche: 13. Jhd. mit Kreuzgang. Wertvolle Fresken aus dem 14. – 16. Jhd.

- Südtiroler Archäologiemuseum: Gletschermumie Ötzi mitsamt Ausrüstung. Website: www.iceman.it

- Franziskanerkloster: 14. Jhd. mit gotischem Kreuzgang.

WERBUNG

GetYourGuide ist Kooperationspartner von reise-zikaden.de und die weltweit größte Online-Plattform für Ausflüge und Touren zu Sehenswürdigkeiten. Die Auswahl reicht von Flughafentransfers über Führungen bis zu Koch-Events. Angeboten werden rund 32.000 Touren zu über 7.000 Reisezielen weltweit

Klausen: Historisches Künstlerstädtchen im Eisacktal

Die Geschichte von Klausen im Eisacktal in Südtirol war stets mit dem Burgberg von Säben verbunden. Seine Türme und Mauern wirken wie aus einer anderen Welt. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Dicht gedrängt liegt die Kleinstadt Klausen (Chiusa) an der Eisack, überragt von Burg Brandzoll. Das Ensemble im Süden von Brixen wirkt winzig im Schatten des mächtigen Säbener Burgfelsens.

Hoch über dem Eisacktal erscheinen die Türme und Mauern von Kloster Säben wie aus einer anderen Welt. Schmal schmiegt sich die Altstadt von Klausen entlang der Alten Tiroler Hauptstraße.

Schmucke Bürgerhäuser und Gasthöfe säumen Straßen und Gassen. Jahrhundertelang lebte Klausen bestens von Zoll- und Mautabgaben der Reisenden die hier über den Brenner nach Süden zogen.

Bei Klausen hat das Eisacktal seine schmalste Stelle. Die Ortsbezeichnung „Klausen“ leitet sich von Klause (lat. Claudere) für Engstelle, Schlucht ab. Schon früh entstand hier eine Grenz- und Zollstation.

Die Gemeinde Klausen erstreckt sich nach Südosten ins Villnösstal mit dem berühmten Geislermassiv in den Dolomiten und hinauf nach Gufidaun, mit seinem schönem mittelalterlichen Ortsbild.

Um die Pfarrkirche St. Andreas und Burg Brandzoll finden sich malerische Winkel. Fast alle Gassen und Treppen führen auf den Säbener Felsen mit den Kirchen und Türmen des Burgklosters.

Klausens Kirchen wurden wertvoll ausgestattet. Auch der Bergbau im Thinnetal brachte der Stadt Wohlstand. Als Zollstätte der Bischöfe von Brixen hatte Klausen ohnehin ein gutes Auskommen.

Durch die Hauptstraße im Zentrum von Klausen ging einst der Personen- und Warenverkehr vom Brenner in den Süden. Die Zolleinnahmen ließen die Stadt florieren. Fotos: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Geschichte von Klausen

Die gotische Pfarrkirche St. Michael in Klausen entstand im 15. Jhd. und geht auf einen Vorgängerbau zurück. Um den Sakralbau liegen malerische Winkel. Fotos: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Als das Römische Reich die Region einnahm wurde im Gebiet von Klausen offenbar eine befestigte Straßenstation (Mansio) erbaut. Damit wurde der Brennerpass gesichert oder auch gesperrt.

Die Stadtgeschichte von Klausen ist eng mit dem Bischofssitz auf dem Säbener Berg verbunden. Bis zu seiner Verlegung, im Jahr 990 nach Brixen, residierten die Bischöfe auf diesem steilen Felsen.

Die erste urkundliche Erwähnung von Klausen als Clausa sub Sabiona sita stammt von 1027. Kaiser Konrad II. übertrug Klausen mit der Grafschaft Norital (Eisack- und Inntal) dem Brixener Bischof.

Klausen wurde von Bischof Konrad von Rodank (1140 – 1216) gefördert, der von Burg Rodenegg stammte. Nördlich von Klausen ließ dieser Anfang des 13. Jhds. ein Pilgerhospital mit Kirche erbauen.

Dieser romanische Rundbau wurde 1208 und 1213 den Heiligen Aposteln geweiht. Der eigenartige dreizehneckige Grundriss und verfügt über Krypta, Kuppelgewölbe und bemalten Rundbogenfenstern.

Das Hospital lag auf einer Insel in der Eisackau, nahe der bis heute erhalten Rotunde der Alten Apostelkirche, die später St. Sebastian geweiht wurde. Im Inneren mit romanischen Freskenresten.

Der Ausschnitt aus dem Werk „Nemesis“ von Albrecht Dürer (1471 – 1528) zeigt Klausen an der Eisack im 15. Jhd. Foto: Wikipedia

Im 15. Jhd. wurde das Pilgerhospital nach Klausen verlegt. Dazu entstand die Neue Spitalskirche am Marktplatz. Der einschiffige Bau besticht durch Chor, Dachreiter und Spitzbogenfenstern.

Der deutsche Maler Albrecht Dürer (1471 – 1528) hielt sich 1494/96 in Klausen auf und fertigte dort Skizzen an. Eine davon schmückt seinem Kupferstich „Nemesis“ von 1501/02.

Bekannte Maler wie z. B. Franz Defregger, Albin Egger-Lienz, Ernst Loesch und Alexander Koester entdeckten Klausen im 19./20. Jhd.

Die Klausner Künstlerkolonie bestand von 1874 bis 1914. Bevorzugt wurde im legendären „Lampl“ (ehem. Gasthof zum Lamm) in der Klausener Oberstadt gezecht. Diese Zeit verhalf Klausen zum Titel „Künstlerstädtchen“.

Fünf Sehenswürdigkeiten in Klausen

Der Kapuzinerpater Gabriel Pontifeser (1653 – 1706) aus Klausen ließ die Loretokapelle und das Kapuzinerkloster mit Kirche erbauen. Stifterin war die spanische Königin Maria Anna (1667 – 1740), deren Beichtvater Pontifeser war. Im Hintergrund Kloster Säben. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Parken: Marktplatz, 39043 Klausen, Italien. GPS-Koordinaten, Parken: 46.641894, 11.568938.

GPS-Koordinaten: Alte Apostelkirche 46.646375, 11.580252. Neue Apostelkirche: 46.641683, 11.568314.

Einkehr-Tipp: Schmuckhof „Torgglkeller“, Klausen

Das urige Restaurant „Torgglkeller“ mit gemütlichem Kellergewölbe und Sitzplätzen im Freien liegt in einer Seitengasse der Altstadt von Klausen. Hervorragende Pizza, Foccacia oder auch Nudelgerichte.

Speisekarte mit Südtiroler Küche, auch vegetarisch. Empfehlenswerter Hauswein. Biere von „Gassl Bräu“, direkt nebenan. Unsere Tipps: Klausner Knödeltris, Pizza Inverno mit Büffelmozzarella, Apfelstrudel.

Adresse: Restaurant-Pizzeria Torgglkeller, Tinneweg 7, 39043 Klausen, Italien.

Website: www.schmuckhof.it

WERBUNG

Tiroler Akropolis: Der Heilige Berg von Säben

Der Säbener Berg wird auch Tiroler Akropolis genannt und ist seit der Steinzeit besiedelt. Es folgten Römer, Bajuwaren, Räter. Ein erstes Bistum entstand im 4. Jhd. Foto: Wikipedia, Matthias Süßen

Den markanten Felsen von Säben (Sabiona) über Klausen kennt jeder der über den Brenner nach Süden reist. Auf dem zweihundert Meter hohen Berg liegt das befestigte Kloster Säben.

Der Säbener Berg (726 Meter) über dem Eisacktal war seit jeher ein sicherer Zufluchtsort. Der Felsen ist nur von Südwesten aus zugänglich. Richtung Norden und ins Flusstal hinunter bricht das Gelände steil ab.

Ausgrabungen belegen einen Sakralbereich, Militärlager und Münzen aus der Römerzeit. Aus einer spätrömischen Siedlung am Hang entstand ein frühchristliches Zentrum mit späterem Bischofssitz.

Zusätzlich wurde ab dem 5. Jhd. der Alpenpass am Brenner als Nord-Süd-Verbindung immer bedeutender für die Region. Der Einfluss von Säben als wichtige Grenzfestung stieg.

Auf dem Berg liegt heute Kloster Säben mit Klosterkirche und Heilig-Kreuz-Kirche, sowie die Liebfrauenkirche mit Marienkapelle. Den steilen Aufgang von Klausen bewacht Burg Branzoll.

Der Säbener Berg ist das Wahrzeichen von Klausen und einer der ältesten Wallfahrtsorte von Tirol. Die große Wallfahrt der Ladiner nach Säben findet seit dem 13./14. Jahrhundert alle drei Jahre statt.

Über Treppen und Wege ist Säben nur zu Fuß erreichbar. Von Klausen führt die Säbener Promenade in etwa 45 Minuten hinauf zum Gipfel. Wer den Kreuzweg wählt ist in rund 30 Minuten am Ziel.

Geschichte von Säben

Der Besuch von Kloster Säben ist nur zu Fuß möglich. Wir haben den Kreuzweg gewählt und waren in rund einer halben Stunde am Gipfel. Fotos: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Der über dem Eisacktal aufragende Felsen von Säben ist seit prähistorischer Zeit besiedelt. Die ältesten Fundstücke stammen aus dem Meso- bzw. Neolithikum (Mittel/Jungsteinzeit, 5.500 – 3.300 v. Chr.).

Bei Ausgrabungen wurden steinzeitliche Beile, Pfeilspitzen und Spinnwirteln gefunden. Im 4. Jhd. entstand offenbar ein erstes Bistum in Säben mit Kirche, im Bereich der heutigen Liebfrauenkirche.

Spätestens ab dem Zeitraum 572/577 ist der frühchristliche Bischofssitz „Sanctae Ecclesiae Secundae Raetia“ auf dem Säbener Berg in historischen Schriftquellen überliefert.

Zu Beginn des 6. Jhds. wurde die erste Kirche vergrößert. Mitte des 6. Jhds. wurde sie zu einer Bischofs- und Taufkirche ausgebaut. Auf der Felsspitze entstand die erste Heilig-Kreuz-Kirche mit Siedlung.

Bestattungen vom 5. bis Anfang des 8. Jhds. fanden um beide Kirchen und den Berg hinunter statt. Auch Bajuwaren nutzten ab Mitte des 5. Jhds den Friedhof, ein Beleg für eine Einwanderungswelle.

Im Gebiet um den Säbener Berg vollzog sich die Ethnogenese (Entstehung eines Volkes) von Bajuwaren, Rätern und Romanen, die einen Zuzug germanischer Gruppen nach sich zog.

Im Jahr 990 verlegte Bischof Albuin († 1006)) den Bischofssitz nach Brixen. Die inzwischen befestigte Burg von Säben war mehrfach umkämpft und spielte während des Mittelalters eine wichtige Rolle.

Kloster Säben entstand im 17. Jhd. auf den Ruinen der Burg. Die barocke Liebfrauenkirche steht am Bauplatz einer spätantiken Saalkirche. Fotos: Reise-Zikaden, M. Hoffmann, Wikipedia, Oliver Abels

Von Bedeutung war Burg Säben war in der Zeit des Investiturstreits (1076 – 1122), sowie in Uneinigkeiten zwischen den Bischöfen von Brixen und den Grafen von Tirol um die Vorherrschaft in der Region.

Die letzte Belagerung des Burgbergs erfolgte Mitte des 15. Jhds. zwischen dem Brixener Kardinal Nikolaus von Kues (1401 – 1464) und Herzog Sigmund von Tirol (1427 – 1496) und dessen Truppen.

Anfang des 16. Jhds. wurde Säben noch einmal befestigt um gegen Einfälle türkischer Truppen und Bauernaufstände gewappnet zu sein. 1522 schlug der Blitz ein und die Burganlage brannte ab.

Das Benediktinerinnenstift „Zum Heiligen Kreuz“ wurde 1681 in den Ruinen durch den Pfarrer Matthias Jenner (1631 – 1691) aus Klausen gegründet. Dabei wurde gebaut, abgerissen und umgestaltet.

In Kloster Säben (Monastero di Sabiona) leben nur wenige Ordensfrauen. Wegen der Klausur ist die Abtei nicht zugänglich. Im Mai 2021 gab die Äbtissin bekannt, dass Kloster Säben bald verlassen wird.

Fünf Sehenswürdigkeiten in Kloster Säben

Die Heilig-Kreuz-Kirche von Säben entstand um 600 als Doppelkirche. Bis zur Verlegung des Bischofssitzes nach Brixen war sie Kathedrale des Bistums Sabiona. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

- Panorama-Aussicht: Traumhafte Blicke auf das Eisacktal, Klausen und die umliegende Bergwelt.

- Liebfrauenkirche: Oktogonaler Sakralbau, 17. Jhd. mit angeschlossener mittelalterlicher Marienkapelle. Das Ensemble steht am Bauplatz einer spätantiken Saalkirche des 4./5. Jhds.

- Heilig-Kreuz-Kirche: Barocker Neubau mit Fesken, 17. Jhd. Vorgängerbau, Doppelkirche um 600. Nordteil mit Grab von Bischof Ingenuin († um 605 ). Südteil mit Vorhalle, Taufbecken, Altar.

- Klosterkirche Säben: Barocker Neubau, 17. Jhd. auf den Fundamenten der Burg erbaut.

- Jubiläumsbrunnen: Mit Symbolen der Hl. Dreifaltigkeit und Abbildungen des Hl. Benedikt, der Hl. Scholastika und Bischof Ingenuin, 20. Jhd.

Vom Säbener Berg bietet sich eine prächtige Aussicht auf das Eisacktal mit Klausen und zum Bergdorf Villanders mit Pfarrkirche St. Stephan. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Parken: Siehe Klausen. Adresse: Kloster Säben, Salita Sabiona 21, 39043 Klausen, Italien. Hinweis: Nur zu Fuß zugänglich. Keine Einkehrmöglichkeit. GPS-Koordinaten: 46.644787, 11.568099

WERBUNG

Gufidaun: Mittelalterliches Bergdorf bei Klausen

Das Bergdorf Gufidaun liegt über dem Eisacktal und westlich des Villnösstals. Im Hintergrund ist das Dolomitenmassiv der Geislerspitzen sichtbar. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Wer mittelalterliche Dorfbilder liebt, sollte das reizvolle Gufidaun (Gudon) auf 730 Meter, westlich des Villnösstals besuchen. Erhalten haben sich historische Herrenhöfe, Burg, Pfarrkirche und Gasthäuser.

Das Bergdorf Gufidaun mit heute rund fünfhundert Einwohnern liegt auf mehreren Hügel- und Felskuppen, was ihm den Beinamen „Dorf auf den sieben Hügeln“ eingebracht hat.

Ein Rundgang durch Gufidaun führt zur gotischen Kirche St. Martin mit Freskenzyklus der Brixener Schule aus der Barbara-Legende aus dem 15. Jhd. Die Turmfassade schmückt eine Christophorus-Darstellung.

Der Gufidauner Richter Georg von Villanders ließ Burg Summersberg im 14. Jhd. erbauen. Der Bau entstand aus einem Wohnturm des 13. Jhds. der Herren von Summersberg. Älteste Teile: Rundturm, Palas.

Summersberg war von 1220 bis 1828 Sitz eines Hochgerichts. Im Mittelalter wurde dort nicht nur Recht gesprochen, die Amts- und Gerichtsgebäude dienten auch als Verwaltungseinheiten der Region.

Vom 17. bis 19. Jhd. war Schloss Summersberg im Besitz der Grafen von Wolkenstein-Trostburg. Der Sagenforscher Ignaz Zingerle erwarb sie 1880. Bis heute ist es im Privatbesitz der Familie Zingerle.

Gufidaun wird von Burg Summersberg überragt, einer Anlage aus dem 13. Jhd. Über sechshundert Jahre war in dort das Hochgericht untergebracht. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Im Ansitz Hohenhaus war vom 17. bis 19. Jhd. das Gericht für das Eisack-, Villnöss- und Grödnertal untergebracht. Heute ist dort eine Dauerausstellung zur Archäologie von Gufidaun untergebracht.

Weitere Sehenswürdigkeit ist das alte Gerichtsschreiberhaus aus dem 17. Jhd. mit Außenmalereien und Fresken in der Stube. Seit 1878 ist dort der traditionsreiche Gasthof Turmwirt untergebracht.

Besiedelt ist das Gudidauner Gebiet mindestens seit dem 2. Jtsd. v. Chr. Es folgten Räter, Römer und im Frühmittelalter des 6. Jhds. Bajuwaren. Dies belegen Funde am Dorfplatz, Museum und bei Aichholz.

Als Cubidunes wurde Gufidaun erstmals um 950 vom Freisinger Bischof Lantpert (um 895 – 957) erwähnt. Der Ortsname ist rätoromanisch und bedeutet „großes, ellenbogenförmiges Gelände“.

Von Gufidaun führt ein Spazierweg durch die Mittelgebirgslandschaft über dem Eisack- und Villnösstal zum schöngelegenen Ansitz Fonteklaus aus dem 14. Jhd. mit Gasthaus (siehe Einkehr-Tipp Waidbruck).

Im alten Gerichtsschreiberhaus von Gufidaun ist seit 1878 der Gasthof Turmwirt untergebracht. Im Traditionsgasthof wird beste Südtiroler Küche geboten. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

GPS-Koordinaten, Dorfparkplatz Gufidaun: 46.647978, 11.597894

Einkehr-Tipp: Restaurant Turmwirt, Gufidaun

Der Turmwirt in Gufidaun aus dem 17. Jhd. bietet eine einzigartige historische Atmosphäre. Eine Einkehr dort ist eine lohnenswerte Empfehlung für die ganze Familie, abseits der Pfade des Eisacktals.

Gehobene Südtiroler Küche mit hausgemachten Schlutzkrapfen, Dreierlei Knödel, Tortelli, Mohntörtchen oder Eis. Umfangreiche Weinkarte. Schöne Terrasse mit Blick auf Burg Summersberg.

Adresse: Restaurant Turmwirt, Familie Gasser, Gufidaun 50, 39043 Klausen, Italien.

Website: www.turmwirt-gufidaun.com

WERBUNG

Trostburg bei Waidbruck: Heimat von Oswald von Wolkenstein

Die Trostburg ist eine Ritterburg wie aus dem Bilderbuch. Sie liegt auf einem Felssporn oberhalb von Waidbruck im Eisacktal und geht auf das 12. Jhd. zurück. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

An der Mündung des Grödnertals ins Eisacktal liegt die mächtige Trostburg in eindrucksvoller östlicher Hanglage über Waidbruck. Meist schiebt sich reichlich Verkehr über die Starzer Brücke über die Eisack.

Wer oberhalb von Brücke und Bahngleisen den Aufstieg zur großartigen Trostburg nimmt, hat das Getöse schnell hinter sich. Oben angekommen kann sich der Besucher auf eine Burgführung freuen.

Die älteste Erwähnung stammt von 1173 als Sitz der Herren von Kastelruth. Danach gelangte die Trostburg an die Herren von Velthurns. Die Grafen von Tirol kauften 1290 die Burg den Velthurnern ab.

Portrait Oswald von Wolkenstein (um 1377 – 1445). Innsbrucker Manuskript, Liederhandschrift B von Oskar von Wolkenstein. Datierung: 1432. Foto: J. Hoffmann

Die Anlage gaben die Grafen von Tirol als Lehen an die Grafen von Wolkenstein. Fast sechs Jahrhunderte (von 1385 bis 1967) war die Trostburg anschließend Stammsitz der Grafen von Wolkenstein-Trostburg. Auf der Burg übten sie die Niedere Gerichtsbarkeit aus.

Der berühmte Minnesänger, Lyriker, Politiker und Edelmann Oswald von Wolkenstein (um 1377 – 1445) verbrachte auf der Trostburg seine Kindheit. Oswalds Musik und Dichtung waren feinsinnig.

Oswald von Wolkensteins Charakter war schillernd und überliefert ihn als wahren Tiroler Haudegen. Und doch war er nicht nur ein Ritter, sondern auch ein frommer Christ und pfiffiger Alltagsbeobachter.

Fast sechs Jahrhunderte war die Trostburg Stammsitz der Grafen von Wolkenstein-Trostburg. Oswald von Wolkenstein (um 1377 – 1445) verbrachte hier seine Kindheit. Fotos: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Seit dem 17. Jhd. lebten die Grafen von Wolkenstein nur im Sommer in der Trostburg. Die Wehranlage wurde baufällig. Mitte der 1960er-Jahre begann der Südtiroler Burgenverein die Burg zu retten.

Eine Führung bringt den Besucher zu romanischen Bogengängen und gotischen Wehranlagen. In verschiedenen Räumen und Sälen wird spätgotische Wohnkultur des 15. und frühen 16. Jhds. gezeigt.

Aus der Renaissance des 16. und 17. Jhds. stammen prunkvolle Möbel, Täfelungen und Stuckarbeiten. Ihre Architektur mit Toren, Bergfried, Palas, Brunnen und Mauern entspricht bis heute einer Ritterburg.

In der Vorburg der Trostburg liegen Hirschgraben, Michaelstor, Pfaffenturm, Kaserne und Burgkapelle. Oberhalb der Trostburg liegt der runde Römerturm, der zur Talseite spitz zulaufend ausgeführt wurde.

Heute residieren keine Grafen mehr in der Trostburg. Letzte Bewohnerin ist die „Burgbäuerin“ Terese, sie pflegt die Anlage liebevoll. In den Stallungen hält sie sich Milchkühe. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Die Trostburg ist noch bewohnt. Seit den 1940er-Jahren lebt Terese Gröber dort und wird liebevoll „Trostburg-Tresl“ genannt. Schon ihre Eltern haben die Burg für die Grafen bewirtschaftet.

Als Magd wurde Terese zur Vertrauten von Gräfin Maria von Wolkenstein-Trostburg (1882 – 1965), der letzten Burgherrin. Die Grafen verarmten und verkauften die Burg. Die Gröbers blieben weiter dort.

Terese wollte bleiben als die Wolkensteiner die Burg verließen, ihre Eltern starben und die Geschwister wegzogen. Sie durfte – auch als 1967 der Südtiroler Burgenverein die Trostburg übernahm.

Mehr über die Trostburg-Tresl: Wohnt da jemand? – Terese Gröber lebt auf der Trostburg

GPS-Koordinaten, Parkplatz, Waidbruck: 46.598100, 11.531526. Trostburg: 46.595216, 11.534362.

Das Innere Tor der Trostburg wurde mit einem Fallgitter gesichert. Daneben ein Speiseraum im Wohntrakt mit Fresken, wertvollen Möbeln und Holzdecke. Fotos: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Adresse, Öffnungszeiten, Eintritt: Trostburg, Waidbruck

Beim Aufstieg zum Signal-Rundturm im Osten der Trostburg bietet sich ein spektakulärer Blick auf die Festung und die gegenüberliegenden Bergdörfer. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Adresse: Trostburg, Burgfriedenstraße, 22, 39040 Waidbruck, Südtirol, Italien. Öffnungszeiten: Geöffnet Gründonnerstag bis Ende Oktober mit Führung. Ostern – Ende Juni: 11, 14, 15 Uhr. Juli, August: 11, 12, 14, 15, 16 Uhr. September – Ende Oktober: 11, 14, 15 Uhr. Wiedereröffnung: 31. Mai 2021. Eintritt: Erwachsene 8 Euro. Studenten, Senioren ab 65 Jahre, Gruppen 6 Euro. Kinder 6 – 14 Jahre 5 Euro. Kindergruppen 3,50 Euro. Hinweis: Nur zu Fuß erreichbar. Streckenlänge vom Parkplatz in Waidbruck 900 Meter, Gehzeit 15 bis 20 Minuten. Website: www.burgeninstitut.com/trostburg_beschreibung.htm

Einkehr-Tipp: Ansitz Fonteklaus, Lajen

Ansitz Fonteklaus ist ein mittelalterliches Herrenhaus aus dem 14. Jhd. an der Ostflanke des Eisacktals oberhalb von Klausen. Der Name geht auf „Fons Clausa“ für gefasste Quelle zurück.

Heute ist Fonteklaus ein Gasthof mit Restaurant und einmaliger Aussicht. Südtiroler Küche mit lokalen und saisonalen Produkten in bester Qualität. Gehobene Küche, 4-Gänge Menü, gute Weinauswahl.

Adresse: Gasthof Fonteklaus, Familie Gfader, Via Freins 4, 39040 Lajen, Italien.

Website: www.fonteklaus.it

WERBUNG

Lajener Ried: Heimat von Walther von der Vogelweide?

St. Katharina im Lajener Ried entstand in der Spätgotik und wurde 1434 geweiht. Die Fassade schmücken Fresken der Brixener Schule mit Szenen des Jüngsten Gerichts. Fotos: M. Hoffmann

Auf einer Mittelgebirgsterrasse in 1.100 Meter Höhe liegt Lajen (Laion), am Übergang vom Eisacktal ins Grödnertal. Die Höfe und Weiler des Lajener Ried sind die reizvollste Landschaft im Eisacktal.

Das Lajener Ried ist altes Bauernland. Hier finden sich große Tiroler Doppelhöfe. In einem der Vogelweiderhöfe soll der Minnesänger Walter von der Vogelweide (um 1170 – um 1230) geboren sein.

Ein mittelalterlicher Vogelweidhof züchtete und trainierte Falken für die Beizjagd. Die Lajener Vogelweiden lagen bei Waidbruck, einem Talort an der Römer- und Kaiserstraße über den Ritten.

Porträit Walther von der Vogelweide (um 1170 – um 1230). Codex Manesse, Große Heidelberger Liederhandschrift. Datierung: 1305 – 1340. Foto: Wikipedia

Der Ortsname Waidbruck bestätigt eine Verbindung zu den Vogelweiderhöfen im Lajener Ried. Vielleicht nutzte Walther den Namenszusatz „von der Vogelweide“. Vogelweidhöfe gab es jedoch auch anderswo. Die Forschung favorisiert inzwischen Walthers Herkunft im Waldviertel bei Stift Zwettl in Niederösterreich.

An Waidbruck kamen einst viele Reisende vorbei. Ein Förderer von Walther von der Vogelweide war der Passauer Bischof Wolfger von Erla (1140 – 1218), sein Aufenthalt in Waidbruck ist überliefert.

Das Hochstift Augsburg und Bistum Freising verfügten damals im Gebiet über Höfe und Weingärten. Dadurch war für Warenaustausch zwischen dem Süden und Norden der Alpen gesorgt.

Im Lajener Ried über dem Eisacktal steht der Innervogelweider Hof. Dort soll der berühmte Minnesänger Walter von der Vogelweide um 1170 geboren sein. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

Im Lajener Ried liegt die Kirche St. Katharina aus dem 15. Jhd. mit Malereien von Weinreben im Inneren. Ihre Westfassade wurde mit Fresken des Hl. Christophorus und Jüngstem Gericht geschmückt.

Der mittelalterliche Innervogelweider Hof oberhalb der Kirche könnte das Geburtshaus von Walter von der Vogelweide sein. Nach Anmeldung im Tourismusbüro Lajen ist eine Besichtigung möglich.

Sicherheit ist in der Frage von Walthers Geburtsheimat nicht zu gewinnen. Die Indizien, die für Österreich sprechen, mögen die am wenigsten unsicheren sein“.

Prof. Dr. Manfred Günter Scholz, Walther von der Vogelweide, Springer Verlag, 1999

Wer die Landschaft wandernd genießen möchte, dem können wir den Walter-von-der-Vogelweide-Rundweg von Lajen nach Albions mit Infotafeln empfehlen. Wanderbeschreibung: Sentres.com

Bei Lajen liegt das Bergdorf St. Peter auf 1.200 Meter am Eingang ins Grödnertal. Von hier geht der Blick hinüber zum Langkofel (3.181 Meter) und Schlern (2.563 Meter). Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

GPS-Koordinaten, Lajener Ried

- Kirche St. Katharina: 46.603329, 11.546914

- Innervogelweider Hof: 46.604278, 11.548860

Einkehr-Tipp: Buschenschank Pedratsch, Lajener Ried

Typische saisonale Südtiroler Küche beim Buschenschank und Törggele-Betrieb Petratsch von Familie Schrott mit Speck- und Käseplatten, Hauswurst, Schlutzkrapfen, Kraut mit Rippelen (Spareribs), Hauswein.

Auch Kuchen, Striezel, gefüllte Krapfen und Tirteln werden in der Stube aus dem 18. Jhd. serviert. Im Herbst geröstete Ketschn (Kastanien). Wunderbare Aussicht auf die Berge. Reservierung empfohlen.

Adresse: Buschenschank Pedratsch, Familie Schrott, Ried 125, 39040 Lajen, Italien. Öffnungszeiten telefonisch anfragen. Website: www.facebook.com/pedratsch

WERBUNG

Buch-Tipps: Südtirol – Unsere 10 schönsten Ausflüge um Brixen im Eisacktal

Eines der größten Denkmäler alpenländischer Malerei kann im Domkreuzgang von Brixen bestaunt werden. Die Fresken entstanden im Stil der Romanik bis Gotik. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

- Athesia Tappeiner Verlag, Kunstführer Südtirol: Kunsterlebnis im Schnittpunkt der Kulturen, von Sebastian Marseiler, 400 Seiten mit zahlreichen farbigen Abbildungen, 1. Auflage 2021.

- DuMont Kunstreiseführer, Südtirol: Zu Adelsburgen, Klöstern und Wallfahrtskirchen – Unterwegs in einer einzigartigen Kulturlandschaft des Alpenraums, von Ida Leinberger und Walter Pippke, 352 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Karten, 4. Auflage 2010.

- Michael Müller Verlag, Reiseführer Südtirol, von Florian und Sibylle Fritz, 672 farbige Seiten mit Faltkarte, 263 Fotos und 48 Detailkarten, 8. Auflage, 2021.

- C. H. Beck Verlag, Geschichte Südtirols, von Brigitte Mazohl und Rolf Steininger, 288 Seiten mit 6 Karten, 1. Auflage, 2020.

- Jahreszeitenverlag, Merian Magazin Südtirol, 04/2021, 140 Seiten.

- Verlag Grunder + Jahr, Geo Saison Magazin Südtirol, 05/2021, 142 Seiten.

- Bruckmann Verlag, Reiseführer: 99 x Südtirol wie Sie es noch nicht kennen, von Herbert Taschler und Udo Bernhart, 192 Seiten, 1. Auflage 2018.

Website-Tipps: Südtirol – Unsere 10 schönsten Ausflüge um Brixen im Eisacktal

Kloster Neustift bei Brixen: Empfehlenswert ist ein Abstecher außerhalb der Klostermauern der an Tortürmen und Weingärten vorbeiführt. Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann

- Südtirol Tourismus mit Buchungsportal: www.suedtirol.info

- Tourismusvereine im Eisacktal: www.eisacktal.com

- Brixen Tourismus mit Buchungsportal: www.brixen.org

Wer seine Amazon-Buchbestellung über die Anzeige unten abwickelt, unterstützt uns ohne jeglichen Mehraufwand, um unsere laufenden Kosten für den Blog etwas abzudecken. Vielen Dank dafür.

WERBUNG

Pinne unsere Tipps im Südtiroler Eisacktal auf Pinterest

Südtirol: Unsere 10 schönsten Ausflüge um Brixen im Eisacktal

Preis: € 24,90

Preis: € 24,90

Pingback:Südtirol: Dolomitental Villnöss – Unsere 8 schönsten Bergtouren